Future Leaders

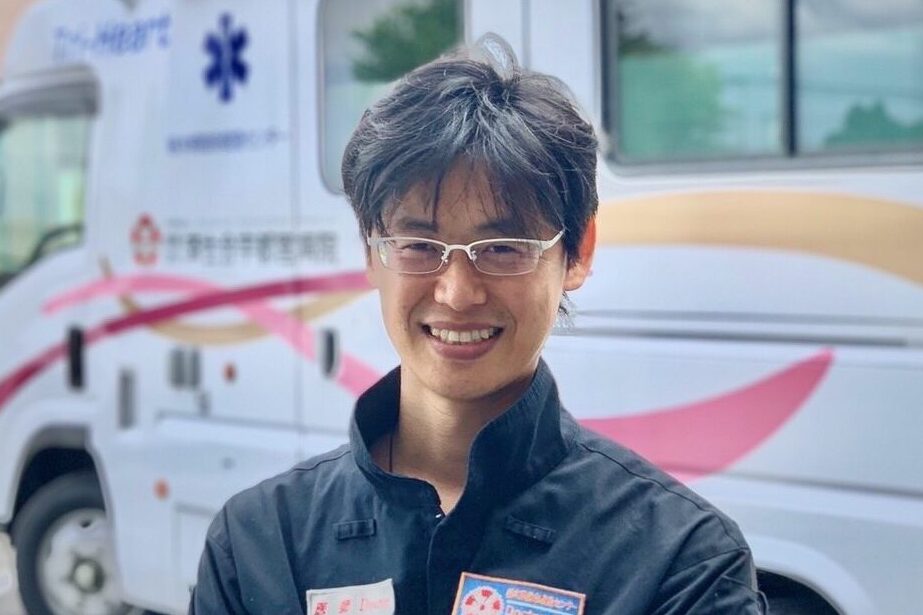

1983年、栃木県宇都宮市生まれ。栃木県立宇都宮高校から東京慈恵会医科大学医学部医学科へと進学し、2009年に卒業。現在は済生会宇都宮病院 栃木県救命救急センター所長(就任時36歳、日本の救命救急センター史上当時最年少記録)を務める一方、栃木県災害医療コーディネーターや栃木県新型コロナウイルス感染症入院調整本部の救急医療統括コーディネーターとして地域医療にも大きく貢献。自治医科大学非常勤講師として教育にも携わり、若手医師の育成に尽力している。また日本救急医学会ECMOネットワーク特別委員会の委員長をはじめ、国内外の複数の学会やガイドライン作成委員会の要職を務めるなど、若くして救急・集中治療分野の発展に寄与。WHOでの職務経験や英国ケンブリッジ大学での研修経験など、グローバルな視点も持ち合わせた日本の医療界のリーダーとして、活躍中。

少年時代の小倉医師は、テニスに没頭。全国大会に出場するほどの腕前で、高校進学もスポーツ推薦で宇都宮高校へ入学。「そこは進学校なんですが、1学期の期末試験の数学で確率の試験だったんですけど、一生懸命考えて、一生懸命回答して3点でしたね。定員が280名いてテストの順位は278番とかでしたかね。でも勉強やってこなかったからこんなもんかなと(笑)。スポーツ枠の人間がスポーツで活躍をして、きっと僕はまたスポーツ推薦で大学行くんだろうなっと楽観してました。ちょっと現実を受け止めきれてない状況でしたね。」

そんな高校生活を送っていた17歳の冬、小倉医師は突如として大切な人を立て続けに失ったという。一人は同居していた祖父だった。「心不全だったのかな、やっぱ呼吸が苦しいと言ってて。」祖父は近所の病院に入院するも状態は良くなく、自治医科大学に転院しなければいけない状況だった。しかし、ベッドが空いてないことを理由に、入院した金曜日から週末持ちこたえて、月曜の朝一に転院する予定が立てられるも、その日の内に息を引きとったという。その3日後に中学校の同級生が白血病で亡くなり、さらに数日後、 中学校のテニスの先輩が敗血症による感染症の病気で亡くなった。

小倉医師は奇跡的に生前の祖父を見舞うことができた。「病気治して帰ってきてね」と声をかけると肩で息しをしながら「タカユキ、お前、将来どうすんだ?」と質問を受けた。小倉医師は進路を決めかねていたが「機械工学に興味があったので、なんかロボット作ったりとかする」と回答。祖父からは「医師なんてどうだ?」と提案されたが「おじいちゃん、無理だよ。」と即答。そして病室を後にした。

家に帰ると冷たくなった祖父がいた。お通夜の準備をして朝一に、仏の前で「おじいちゃん、医者になるわ。」と宣言。周りにいた家族はびっくりした様子だったという。「この一連の悲しいできごとは、そういった意味では、なんか導かれたというか。自分の力に変えていかなければと思いましたね。」

そして当初から救急救命医を目指していたという。「必然的に。やっぱり命に近いところで仕事したかったです。手術の現場ってすごく憧れでもあったんですが、 もっともっと本当に心臓止まってるとき、絶対絶命のときに自分でパワーを発揮して、その命をつなぎ止めて、なんとか歩いて返すっていうような。1番苦しくて1番きついところが救命救急なんですけど、 そこが自分としては1番やりたいとこところでもありました。」

「実は僕コロナ前にパンデミックを経験してまして…」と話し始めた小倉医師。研修医1年目の2009年にメキシコで新型インフルエンザが猛威を振るうなか、何にも知らずにメキシコへ渡航したという。「一生懸命に医者やりすぎて、世の中で何やってるかわからず。」と学生時代から世界各国をバックパッカーするほどの旅行好きでもあり、久しぶりの長期休暇で南米旅行を決行。「インカ帝国の遺跡があるじゃないですか。ああいうとこ回ってって話だったけど、着地してみるや大混乱。救急車は飛び交ってるし、病院ではすごい列で。」とパンデミック真っ只中のメキシコで厳しい入出国管理を受けたという。「パンデミックってこんなことになるんだと要は身をもって体験したんですよね。」

この新型インフルエンザは、日本にも上陸している。「日本では1,000人いたかなっていうぐらいの人が感染して、重症化したのはおそらく50人とか60人ほどで、あんまり問題になっていなかったんですね。」しかし、その治療実績には海外と大きな差があったという。「簡単に言うと日本では70%が死亡するが、海外では70%が救命されているという次元の違う治療成績を見せつけられて。」小倉医師は、この実体験と治療結果によって海外で救命治療を学ぶことを決意する。

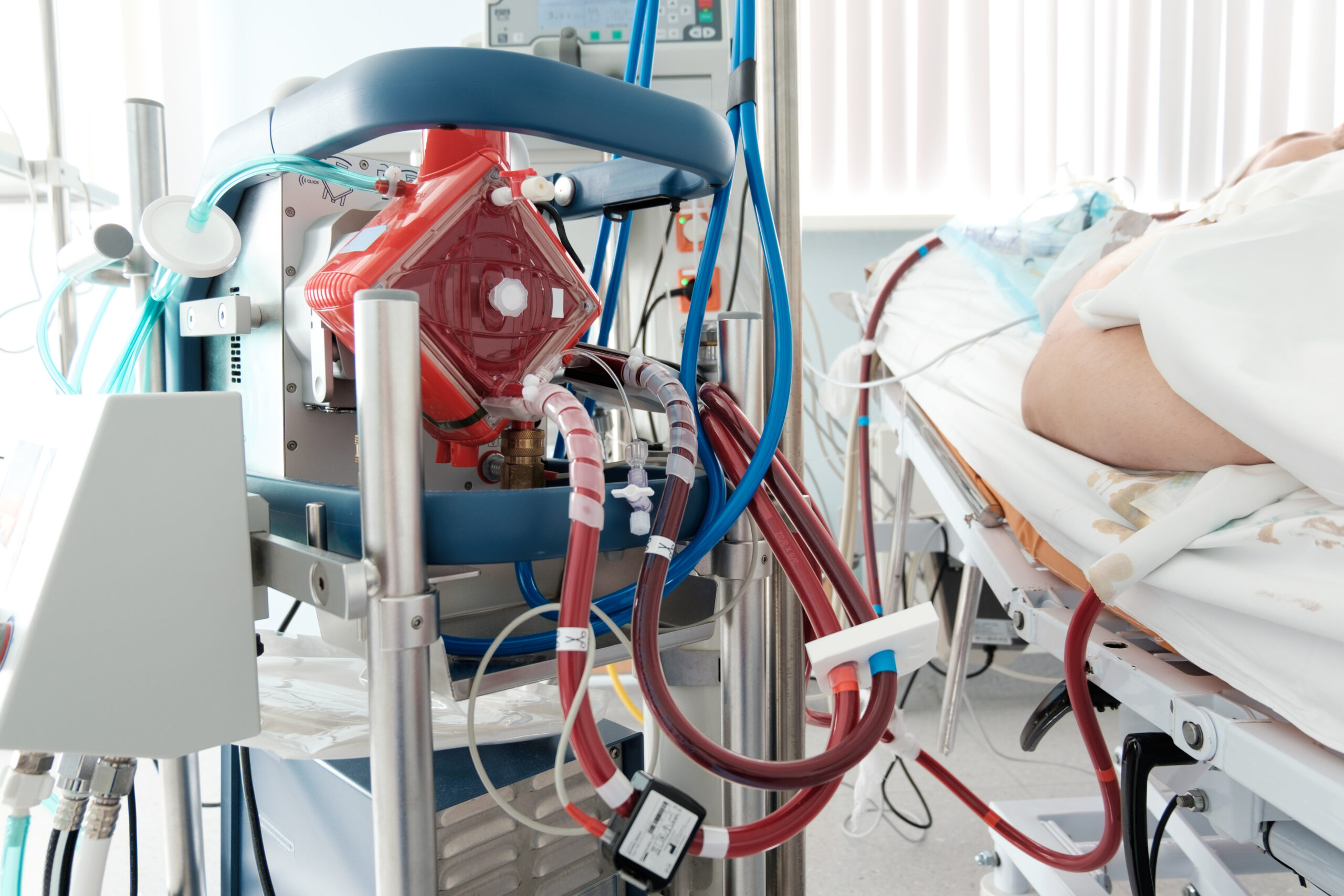

「感染症とかのパンデミックに耐えられる日本の医療体制を作らなきゃダメだ」明確な危機意識をもつようになった小倉医師は、肺だけでなく、心臓も腎臓も脳も勉強して、全部診れるような医師になって、かつ 人工心肺装置ECMO(エクモ)まで使いこなすことを目指した。「その時、誰も理解してくれなかったですね。まずECMOなんて必要なのか?リアリティのない話で自分の進路決めるのはおかしいんじゃないかって散々いろんな上司に言われました。でも、救急全体が強くなんなきゃいけないと思ったし、ECMOという最後の砦もちゃんと日本で運用できるようにしなきゃいけないと思ってました。」

我が道を進むことを決意した小倉医師は日本で「ECMOのプロ」を見つけられず、2015年にイギリスへ渡航。「ケンブリッジ大学に行ってECMOを勉強する機会を与えていただいて、無我夢中でやりました。1年間で100例ぐらい。」そもそもイギリスは、ECMOを国営管理してるという。人口7,000万人のイギリスにECMO治療できる施設は6ヶ所のみ。しかし、そこに患者を集約することで各施設で年間100〜150例を経験できる仕組みを構築し医師の育成効率を上げているという。「日本でも年間おそらく10例から20例あるかどうかで、人が育ちにくいですよね。やっぱ国策として日本はそこまでやってないんで、今でもセンター化できてないのが実情です。」

「たぶん500%の力を出し切ったと思います。ただ救えなかった命がいくつもあります。簡単に言うとベッドが足りなかったんです。」とコロナ最前線の奮闘を振り返る。重症患者を受け止めきれない理由は、医療体制の設計図に問題があると指摘する小倉医師。「僕はもうコロナで戦いながら、重症ベッド作ってくれ、重症ベッド作ってくれとずっと言ってたんですが、最後の最後まで重症ベッドの数は増えませんでした。ちなみに大阪はコロナ重症センターという、臨時で重症患者さんを受け止める部屋をつくりました。しかし、栃木県は最後まで設けなかったんですよ。はっきり言って多くの人が亡くなりました。なので、医療の設計図が甘すぎると言わざるを得ないんです。」

これは今に始まった話ではなく、昔から続く体質そのものだという。「おじいちゃんは亡くなるそのとき、きっと状態は悪かったけど、 自治医科大学に転院できなかったんですよ。ベッドが空いてなくて。コロナで全く同じことが起こってるんですよ。今まで重症ベッドは足りてなかったことを認めて、それを増やすという方向に持っていかなきゃいけないんです。」一方、ベッドを用意したとしても、医師や看護師不足といったマンパワーも課題となる。「他県から連れてくるのもいいんですけど、やっぱり自前で医者を育成して活躍させる体制も構築しないといけないんです。ここは、これから10年でやらなければいけないと思ってます。」問題を問題として認識せず、改善してこなかった積み重ねが今にあると指摘する小倉医師。自身がそれに気づいたのだから、自分の力で変えなければいけないと語る。「コロナで500パーセント力を出し切った。県外のお医者さんとか県外の病院にまで助けを求めて、栃木県民を救ってもらった。しかし、救えなかった命もたくさんある。このままで戦いは終わってよかったとは言えず、良くてその場を凌ぐことができたくらいではないかなと。」

次のパンデミックで戦えるように2030年を目処に医療設計を書き換えなければいけない、と栃木の医療の未来を見据えている。